「かまわぬ」「あさくさ」…江戸時代の判じ絵が面白い

絵文字進化論第1回【後編】

●絵暦

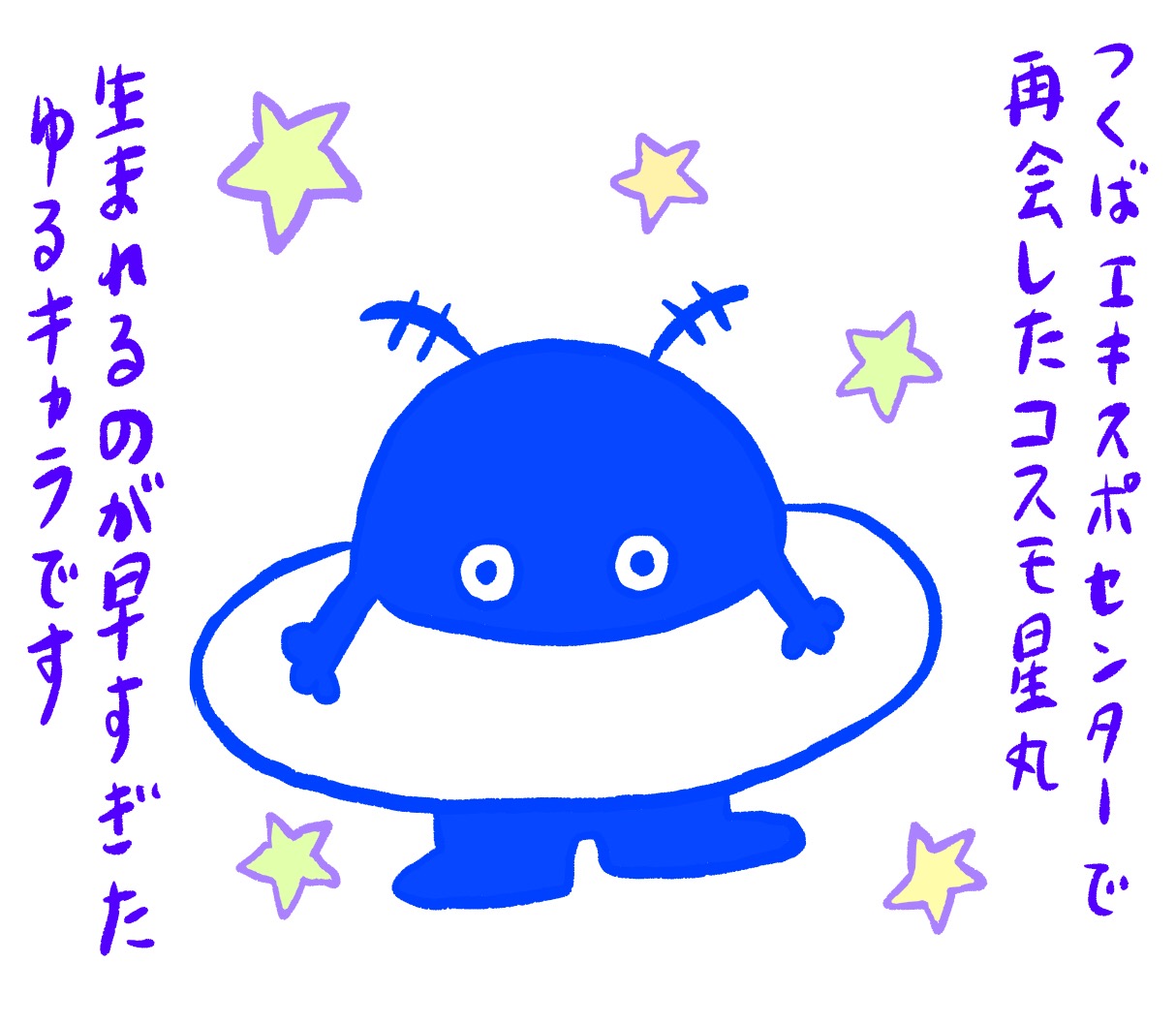

判じ物の他に、絵暦という絵のみからなっている暦も江戸時代から伝わっています。絵暦は、古くは「めくら暦」と呼ばれており、文字が読めない人向きに作られていたとされています。

写真を拡大 図3 山田暦(1775年)出典:『盲暦張交帖』国会図書館所蔵

この暦には、十二支や農具が絵で表現されていますが、現代の絵文字に使われているキャラクターも出ています。どれなのか分かりますか? はい、左下にある鬼の絵です。

少しズームアップしますとこんな感じです。この暦では「節分」を表すのに用いられていますが、現代の絵文字「鬼」にそっくりですね。250年近くのタイムギャップがなかったかのようです。